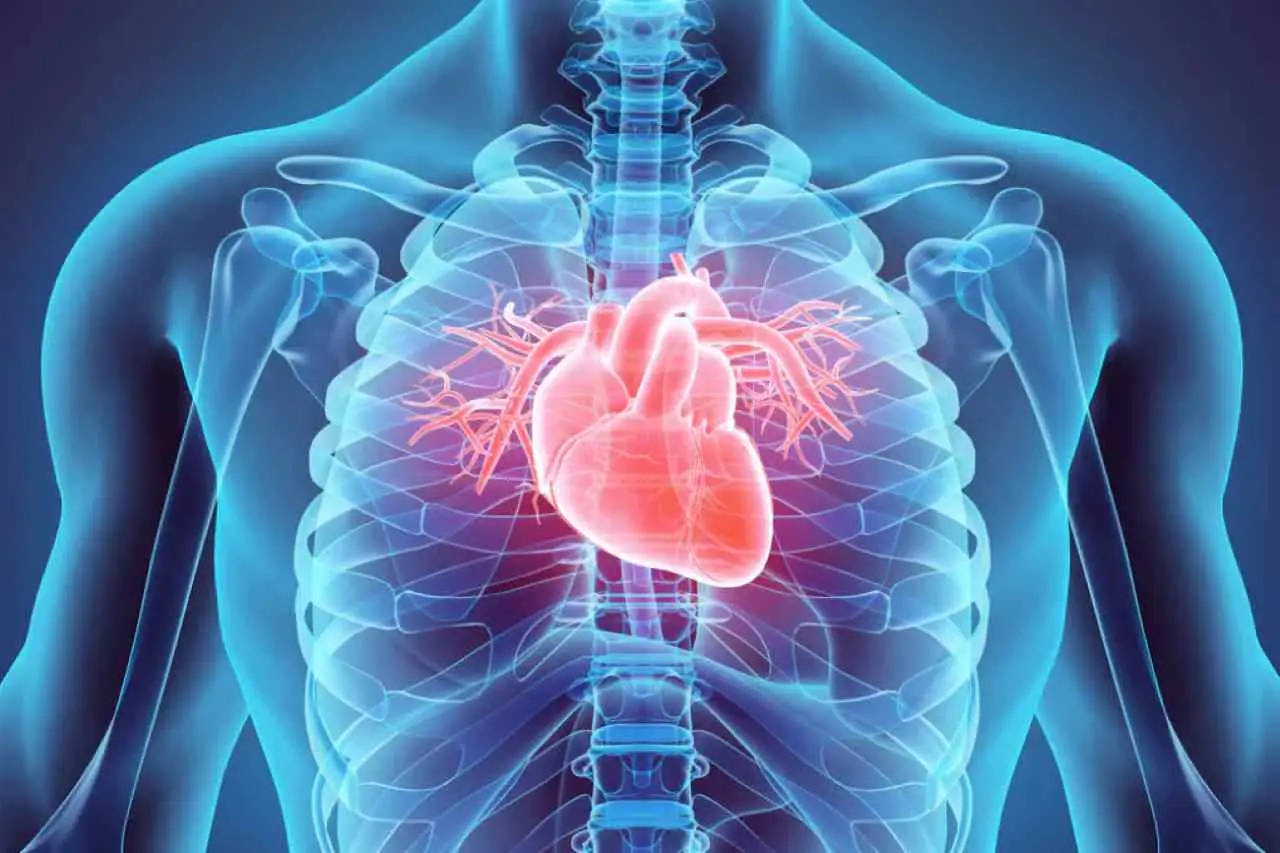

L’opinione dei cardiologi converge su una precisa diagnosi: tra le malattie cardiache, la sindrome di Brugada è considerata una delle più pericolose per la sua capacità di provocare morte improvvisa anche in cuori apparentemente sani. Si tratta di una patologia rara ma potenzialmente letale, che desta particolare preoccupazione nella comunità medica per gli esiti drammatici che può avere anche in assenza di sintomi premonitori evidenti.

Caratteristiche principali della sindrome di Brugada

La sindrome di Brugada è una malattia genetica che colpisce il sistema di conduzione elettrica del cuore, pregiudicando l’integrità dei canali ionici situati sulle membrane cellulari cardiache. Questi canali regolano la corretta trasmissione degli impulsi elettrici, garantendo una sincronia nelle contrazioni cardiache. Un difetto nella regolazione di queste correnti può generare aritmie potenzialmente fatali, in particolare la fibrillazione ventricolare, che rappresenta una delle cause principali di arresto cardiaco e morte improvvisa.

La peculiarità della sindrome è che spesso il cuore dei soggetti affetti risulta strutturalmente normale: non si notano alterazioni morfologiche o anatomiche, ma il rischio rimane ugualmente elevato, proprio per il disturbo nella conduzione elettrica. La patologia è riconoscibile in genere durante la terza o quarta decade di vita, anche se non sono esclusi casi in età infantile o adolescenziale.

La sindrome prende il nome dai fratelli spagnoli Pedro e Josep Brugada, che ne hanno descritto nel 1992 per primi le caratteristiche, pur essendo stata in parte identificata da ricercatori italiani qualche anno prima.

Sintomi e manifestazioni cliniche

La sindrome di Brugada si presenta spesso in maniera silente fino a quando non si verifica un episodio aritmico di una certa gravità. Le principali manifestazioni comprendono:

- Palpitazioni

- Svenimenti (sincope)

- Sensazione di vertigine o di temporaneo annebbiamento della vista

- Nei casi gravi, arresto cardiaco e morte improvvisa

Questi episodi si verificano spesso a riposo, tipicamente durante il sonno o nelle prime ore del mattino. In molti pazienti l’insorgenza dell’aritmia può essere improvvisa e senza alcun sintomo premonitore, rendendo la sorveglianza e la diagnosi precoce estremamente difficili.

Va evidenziato come la percentuale di pazienti che muore improvvisamente senza una diagnosi pregressa arrivi fino al 20% dei casi in presenza di un cuore apparentemente sano. In generale, la sindrome viene individuata come causa di morte improvvisa in una percentuale che varia dal 4% al 12% di tutti gli eventi di questo tipo.

Cause genetiche e ambientali

Il quadro genetico della sindrome si lega soprattutto alla mutazione del gene SCN5A localizzato sul cromosoma 3. Questo gene regola la produzione dei canali del sodio nelle cellule cardiache, essenziali per il funzionamento elettrico del cuore. Tuttavia, soltanto circa il 30% dei pazienti presenta questa mutazione, indicando che la sindrome può essere lega anche a fattori genetici non ancora identificati o condizionata da elementi ambientali ancora sconosciuti.

Fattori di rischio e incidenza

La sindrome di Brugada è riconosciuta come una delle principali canalopatie cardiache, cioè patologie che coinvolgono uno o più canali ionici del cuore. La frequenza nella popolazione generale è di circa 5 casi ogni 10.000 persone. La trasmissione genetica è di tipo autosomico dominante: ciò significa che anche un solo gene mutato può essere sufficiente a trasmettere la malattia ai discendenti.

Altri elementi che possono impattare sul rischio di manifestare la malattia includono:

- Sesso maschile (più esposto rispetto al femminile)

- Stile di vita (uso di alcuni farmaci o droghe che possono alterare il funzionamento dei canali ionici)

- Febbre, che può scatenare sintomi acuti nei soggetti predisposti

Diagnosi e strategie di prevenzione

La diagnosi della sindrome di Brugada rappresenta una sfida, perché spesso gli elettrocardiogrammi (ECG) effettuati in età giovanile possono risultare negativi anche in soggetti predisposti, a causa del carattere intermittente della manifestazione elettrica della malattia. Per questo motivo si utilizzano protocolli diagnostici specifici, tra cui:

- Elettrocardiogramma a riposo e durante situazioni che possano smascherare l’anomalia (ad esempio l’uso di farmaci specifici)

- Studi genetici per la ricerca di mutazioni

- Monitoraggio elettrocardiografico prolungato

La diagnosi precoce nei pazienti asintomatici, ma con una storia familiare compatibile con la sindrome, può aiutare a ridurre il rischio di morte improvvisa grazie a una sorveglianza attiva e a decisioni terapeutiche tempestive.

Terapie e principali approcci clinici

Non esiste una terapia risolutiva definitiva per la sindrome di Brugada. Gli interventi mirano principalmente a prevenire le complicanze più gravi, in particolare la morte improvvisa. Nei pazienti ad alto rischio, la soluzione più indicata è l’impianto di un defibrillatore cardiaco impiantabile (ICD), dispositivo capace di riconoscere e trattare rapidamente le aritmie maligne erogando uno shock elettrico che ripristina il normale ritmo cardiaco. Questa misura si affianca a strategie di gestione delle condizioni scatenanti (come la febbre o l’assunzione di determinati farmaci) e a uno stretto follow-up specialistico.

Per i pazienti con rischio più basso, si opta per la sola osservazione, privilegiando uno stile di vita che eviti l’assunzione di farmaci pro-aritmici e il monitoraggio periodico della funzione cardiaca.

L’importanza della consapevolezza e ricerca futura

L’attenzione crescente verso la sindrome di Brugada deriva dal suo impatto sulla salute pubblica, data la difficoltà nella previsione e prevenzione degli episodi fatali. I cardiologi sottolineano la necessità di una maggiore informazione sia tra i medici di medicina generale sia nella popolazione, specialmente tra coloro che hanno una storia familiare di morte improvvisa o di patologie simili.

Nonostante i progressi nella genetica e nella tecnologia dei dispositivi cardiaci, rimane ampia l’area d’incertezza relativa alla causa ultima della sindrome e alla capacità di identificare in anticipo chi è a rischio elevato. La ricerca scientifica si concentra oggi sull’individuazione di nuovi geni coinvolti, sulla comprensione dell’interazione tra genetica e ambiente e sull’ottimizzazione delle strategie di prevenzione.

In sintesi, la sindrome di Brugada rappresenta, secondo la comunità cardiologica, una delle più temibili minacce per il cuore: la sua insidiosità risiede nell’imprevedibilità e nella possibilità di colpire soggetti nel pieno della vita, spesso senza sintomi premonitori, sottolineando il valore della prevenzione e della diagnosi precoce.